なぜ味を感じるの?教えてCASTさーん!

−−これまでは料理の工程に関わるテーマを取り上げてきましたが、今回は少し視点を変えて、「味覚」について教えていただきます!誰もが「美味しい」と感じることがあると思いますが、その「美味しい」の正体って、あまり知られていないですよね。ぜひ科学の視点でわかりやすく教えてほしいです!

まずは「味の基本」と言われる、”5つの味”があるとか?早速教えてください!

CASTさん:「味覚」は本当に奥深く、面白いテーマですよね!まずはその5つの味についてお話しますね。実はその5つの味は「基本五味(きほんごみ)」と呼ばれていて、甘味・苦味・酸味・塩味・うま味の五種類の味のことをいいます。

赤・青・緑という光の三原色を色々な割合で混ぜることで、すべての色の光を表せますよね。それと同じように、すべての味は「基本五味」の組み合わせで表せるといわれています。

−−三原色の例、すごく分かりやすいですね!味はこの5つの組み合わせで成り立つんですね!でも改めて考えてみると、味はこの5種類だけなのでしょうか?他にもあってもよさそうですが?

CASTさん:いい視点ですね!実は、私たち人間が5つの味を感じられるのには、ちゃんと意味があるんですよ!そしてこの5つの味をわかりやすく2つのグループに分けてお伝えしますね。

CASTさん:まず1つ目のグループは、甘味、塩味、うま味です。“甘味”は「糖分」、つまり人間にとってエネルギーの源になる味です。次に“塩味”は、五大栄養素のひとつに数えられ、健康を維持するのに大切な「ミネラル」の味。

そして“うま味”は、「アミノ酸」などを食べたときに「おいしい」と感じることができます。筋肉や髪などを作るタンパク質は、アミノ酸の粒が、たくさんつながってできています。つまり“うま味”というのは、体をつくるために大切なタンパク質などの味なんです。1つ目のグループの甘味・塩味・うま味を“美味しい”と感じるのは、「体が必要としている成分だ!」というサインといえますね!

−−なるほど!体をつくるために必要な味を、人は美味しく感じるようになっているというわけですか!では2つ目のグループとなる酸味と苦味はどうですか?

CASTさん:実は、酸味は本来人間の味覚において本能的には“腐ったものの味”で、苦味は“毒の味”と認識されています。

−−え〜〜!最初からこちらのグループはネガティブなイメージが…

確かに子どものときは苦手な人もいるけれど、年齢とともにだんだんとその良さが分かっていく“大人の味”ってイメージはありますよ(笑)!

CASTさん:その感覚は、わかります(笑)!決してネガティブだと伝えたいということではなくて、これは科学的には多くの子どもが酸味や苦味を嫌いだと感じるのは、危ないものの合図として体が認識していると言われています。

−−そういう意味では、子どもたちが嫌いだと感じるのは自然なことなのですね!

CASTさん:そうですね。でも何度も食べていると、酸味や苦味があっても危なくないということがわかって食べれるようになるんです。これは、何度も食べるうちに慣れていく現象が起きているんですよ。「単純接触効果」といわれますが、その現象によって酸っぱいものや苦いものもだんだんと美味しく食べられるようになるんです。

苦味は30種類以上!?感じ方にはアレが影響している…

−−“大人の味”にはそんな裏側があったのですね(笑)!となると、大人になるにつれて、苦さや酸っぱさの魅力が分かるようになったというのも、慣れたから美味しく感じたとも言えそうですね!ちなみに、苦いものにある程度は慣れたとしても、たとえば、深煎りの苦いコーヒーが大好きな人もいれば、苦手な人もいますよね。なぜ人によって感じ方が違うのでしょうか?

CASTさん:苦味は他の味に比べてかなり複雑なんですよ。人間は、30種類以上の苦味を感じることができると言われています。それだけ種類があるから、苦味の感じ方は人によってもかなり違ってくるんですよね。でも実は苦味の感じ方は、遺伝的な影響が大きいとも言われています。自分にはとても苦く感じるものでも他の人は平気で食べている、ということが年齢に関係なく普通にありますよね。

−−なるほど!そうなんですね!ところで「辛味」や「渋味」など、日常で感じる味は他にもいくつかあるのに、「基本五味」には含まれていませんよね?「基本」となる味は、どういう基準でこの5つに決まったのでしょうか?

CASTさん:「基本味」という考え方は、実は紀元前からあったと言われています。中国の古い医学書では、甘味・苦味・酸味・塩味・辛味の5つ、古代ギリシャのアリストテレスは、さらに渋味や焦げたような独特の味として知られる灰味も含めて7つに分けていたそうです。なお、辛味は実際には味覚ではなく、舌への刺激によって引き起こされる「痛覚(痛み)」だとされています。

その中でも、「基本五味」のうちの4つ、甘味・苦味・酸味・塩味は、西洋で「四原味」として知られてきました。では、5つ目の「うま味」はどこから来たと思いますか?

−−うーん、、どこだろう・・・。

CASTさん:実は日本なんです!うま味を発見したのは日本の科学者・池田菊苗(いけだきくなえ)博士で、昆布のだしからうま味成分の「グルタミン酸ナトリウム」を見つけて、「うま味」と名づけたことからはじまったんです。今では世界中で「UMAMI」として知られているんですよ!

−−うま味は日本が発見したんですね!しかも「UMAMI」として世界に広がってるなんて、ちょっと誇らしい!

どうしてレモンは酸っぱいの?味の仕組みとは

−−ここまで「基本五味」について学んできましたが、そもそも私たちは味というものをどのように感じているのでしょうか?

CASTさん:口の中には、舌などに「味蕾(みらい)」という味を感じる場所があります。その味蕾にある味細胞がセンサーのように味を感じ取っているんです。

「基本五味」それぞれの味細胞が入っていて、複数種類の味を感じることができるんですよ。

−−分かりやすい例でいうと、レモンが酸っぱく感じるのは、「酸味」を感じる味細胞が影響しているからということですか?

CASTさん:そうです!レモンには「クエン酸」という成分がたくさん含まれています。クエン酸は「酸味」を感じる味細胞に働きかけるので、人はレモンを酸っぱいと感じるんですよ。

また、クエン酸に限らず、酸性のものの多くは酸っぱく感じます。酸っぱい調味料の代表といえば「お酢」ですね。酢には酢酸が含まれていて、これも酸性の物質なので酸っぱく感じる、というわけです。

お砂糖だけじゃない!多彩な「糖」の世界

−−酸味のもとになる「酸」には色々な種類があるというお話でしたが、甘味のもとになる「糖」にも色々な種類があるんですか?

CASTさん:甘さを出すものには、実はいろんなタイプがあるんです。たとえば、ふだんの料理やお菓子にもよく使われる砂糖や、その他にもブドウ糖、果糖、オリゴ糖など、そしてよくガムやタブレットに使われているキシリトールもその仲間ですね。

−−私たちに一番なじみのある「砂糖」も、その中のひとつなんですね。では、それぞれどんな違いがあるんですか?

CASTさん:甘さの強さが違うんです。たとえば、砂糖の甘さを「100」とすると、ブドウ糖は60〜70くらい。

そして果物に含まれる果糖は、砂糖に比べてなんと150くらいの甘さがあるんです!しかも果糖は冷やすと甘さがさらに強く感じられるという特徴もあります。だから、果物をより甘く食べたいと思ったら、なるべく冷やした方が甘さを感じるんです。特に果糖を多く含む果物としてリンゴ、キウイ、梨、ブドウなどは、冷やすことでさらに甘さを感じやすくなりますよ。ぜひ試してみてください!

ちなみにオリゴ糖は、砂糖の30〜50くらいの甘さとやさしめですが、おなかの中のビフィズス菌を増やしてくれる働きがあるんです。だから「おなかにやさしい甘味料」としてよく使われています。

それとキシリトールは、砂糖と同じくらいの甘さ(ほぼ100)なのに、むし歯の原因菌が反応できないということから虫歯になりにくいと言われています!ガムやタブレットによく使われているのはそのためなんです。それぞれの甘味料には、甘さだけでなく体への影響や使われ方にも違いがあるんですね。

−−甘さにもいろんな種類があって、それぞれに特徴があるんですね。性質を知って使い分ければ、料理や飲み物がもっと楽しくなりそうです!

美味しさの秘密は「味の相互作用」にあり!

−−いよいよ「美味しさ」について深掘りしていこうと思います!ずばり、美味しいと感じる背景には、どんな味覚が関係しているのでしょうか?

CASTさん:実は、美味しさを感じるのは、甘味・苦味・酸味・塩味・うま味という味覚がそれぞれ単独で働くだけではなく、互いに影響し合っているからなんですよ。これを「味の相互作用」といって、「相乗効果」、「抑制効果」、「対比効果」という主に3つの相互作用があると言われています。

1.味をパワーアップする「相乗効果」

1つ目の「相乗効果」とは、同じような種類の味覚成分が組み合わさることで、その味がより強く感じられる現象のことです。

例えば、かつお節に含まれるイノシン酸という核酸系のうま味成分と、昆布に含まれるグルタミン酸というアミノ酸系のうま味成分を組み合わせると、それぞれ別々で食べるときよりもうま味が強くなります。それぞれのうま味を1とすると、相乗効果によって1+1=2ではなく、相互が引き立て合って2以上になる、というイメージです!

−−すごい!昆布とかつおが“合う”と感じる正体は、この「相乗効果」によるものだったのですね!

CASTさん:他にも、野菜やきのこ類などにもアミノ酸系が多く含まれているので、お味噌汁などを作るときにさまざまな組み合わせを意識して試してみても体感できると思いますよ。

−−では、うま味成分を入れれば入れるほど、相乗効果で美味しくなっていくんですか!?

CASTさん:それが、そういうわけでもなくうま味は多過ぎると苦く感じてしまうことがあるんですよ!味蕾でうま味を感じられる量には上限があって、それ以上のうま味は苦味として認識されてしまうんです。

2.味を抑える「抑制効果」

CASTさん:2つ目は「抑制効果」といって、異なる味覚が合わさることで一方の味覚が抑えられる効果です。例えば、コーヒーに砂糖を入れると苦味が弱くなりますよね。これは、砂糖の甘味によってコーヒーの苦味が抑制されるからなんです。

実は、塩味も苦味を抑制することができます。つまり、コーヒーに塩を入れても苦味が弱くなるんです。しかも、甘味よりも塩味の方が苦味を抑制する効果が高いんですよ!塩をひとつまみ入れるだけで、苦味がかなり抑えられると思うので、ぜひ一度試してみてください!

−−知らなかった!そうなんですね!コーヒーに塩を入れるという発想はなかったです!甘くしたいわけではないけれど、苦味だけを抑えたいという場合には、塩を入れる方が良いのかもしれないですね!

苦味以外の「基本五味」でも、抑制効果は働くのでしょうか?

CASTさん:そうですね!他にも、甘味と酸味、塩味と酸味でもそれぞれ抑制効果があるといわれています。

−−確かに、レモンをお砂糖やはちみつに漬けると食べやすくなりますよね!

CASTさん:良い例ですね!他にも、「基本五味」ではありませんが、脂っこさは酸味で軽減することができます。唐揚げにレモンをかけると食べやすくなるのはこのためなんです。なので、こってりとでも、脂っこさを楽しみたいという方は、むしろレモンをかけない方がよいかもしれませんね。ちなみに私はかける派です(笑)。

−−だから唐揚げにはレモンがついているんですね!私は夏だけレモンをかける派ですね(笑)。こうして考えてみると、普段当たり前に感じている食の組み合わせって、実は奥が深いことが分かりますね!

3.味を引き立てる「対比効果」

CASTさん:3つ目は「対比効果」といって、異なる味覚が合わさることで、一方の味覚が強められる効果のことです。みなさん、スイカに塩を振ると甘くなる、と聞いたことはありませんか?これは、塩の塩味によってスイカの甘味が強められるからなんです。

−−それはすごく想像しやすいですね!夏の風物詩として、もうスイカといえばお塩がセットっていう感覚でした(笑)!

CASTさん:それ以外にも、苦味はうま味を強めることができます。お肉などを焼くとき、ある程度は焦げ目をつけたほうが美味しく感じますよね。焦げている部分は本来苦いのですが、これがお肉に含まれるアミノ酸のうま味をより引き立たせるため、より美味しくなるというわけです。

−−なぜスイカに塩をかけるのか?お肉に焦げ目をつけるのか?こうやってその背景を少しでも知って意識することで、味や体験をより深く味わえるきっかけになりそうですよね!

CASTさん:そうですね!またこの3つの効果(「相乗効果」「抑制効果」「対比効果」)で紹介した事例はごく一部なので、いろいろと調べてみると面白いと思います!

科学の知識で広がる、食体験の可能性。

−−最後に、科学的に見て“味のバランスがいい料理”とは、どんな状態だと思いますか?

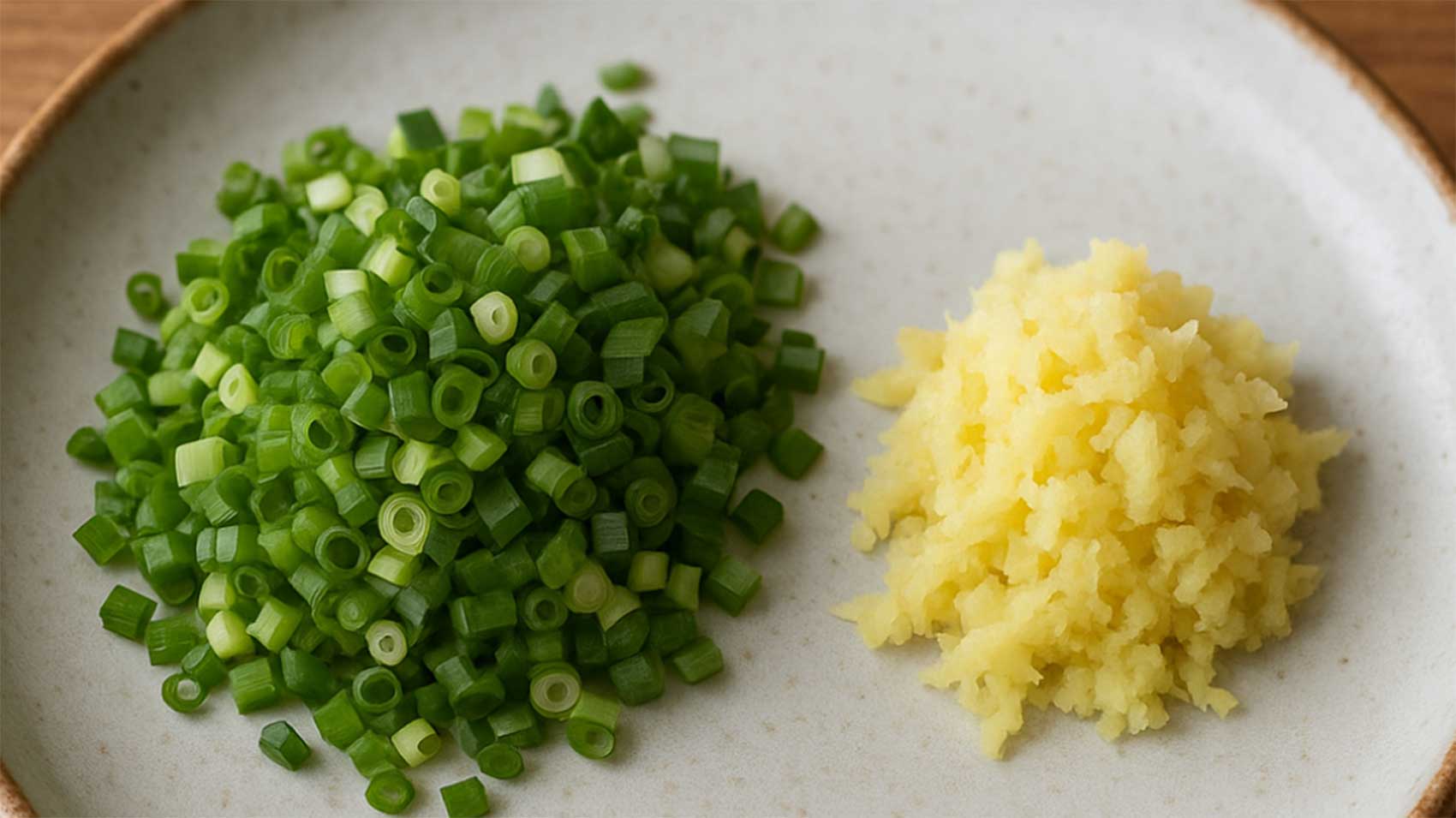

CASTさん:人によって好みはさまざまですが、科学の視点で言えば、甘味・塩味・酸味・苦味・うま味といった味が、偏りすぎず、ちょうどよく調和していることがポイントになります。同じような味が続くと飽きてしまいますが、そこに薬味などの少し別の味が加わるだけで、食べやすくなることがありませんか?

例えば、甘くて美味しい料理に、ほんの少し山椒やからしなどの刺激や苦味を加えるだけで、味に奥行きが出て、飽きずに食べ続けられるようになりますよね。これも「味の相互作用」が関係しています!

そして、甘味やうま味が一緒になると、もっと美味しく感じる「相乗効果」が働きます。そこに苦味や辛味が加わることで、甘味やうま味が引き立って、味に変化がでる「対比効果」が働くんですよ。

−−甘くて美味しいものばかり食べていると味に飽きてしまうけど、苦味や辛味を少し加えると味のバランスが良くなって、飽きずに食べ続けられるということですね。薬味って、ただのアクセントだと思っていましたが、味のバランスを整える役割をしていたんですね!

CASTさん:そうなんです、いろんな味をうまく組み合わせることで、料理全体の印象ががらっと変わることもあります。

ちょっと意識して実験的に、好みの味をみつけたり、逆に好ましくない味を抑えるにはどうするんだっけ?という風に、科学的に味をとらえてみると、また違った楽しみ方ができるかもしれませんね!

−−今回学んだ味の作用を思い出しながら、やってみたいと思います!

CASTさん:はい!美味しいと感じるのには、科学的な理由が潜んでいるはずです(笑)!

科学的に考えることで、定番の組み合わせの他にも、新たな可能性を見つけられるかもしれませんね!

いかがでしたか?味覚とは何か、そしてそれがどのように作用しあうのか?普段の料理に科学的な知識が加わることで、より「美味しい」と感じる味や組み合わせに出会えるかもしれません。

“美味しい体験”を通して、生活に彩りを加えるヒントが科学にはまだまだたくさんありそうです!

次回は、これまでの『美味しい科学』のテーマ、「醤油」「切る」「加熱、「乳化」「味覚」で学んだことを駆使して、実際に東大CASTさんと料理を作ってみます!

果たして“科学的に美味しい料理”はどんなものになるのか?

次回もお楽しみに!

– Information –

東大CAST