「世界中に広がる」と確信し、3年かけて開発

−−ここからは、「WASARA」にフォーカスをしてお伺いします。開発には3年を要したと伺いましたが、どのように進んで行ったのでしょうか?

田辺さん:無事に、WASARAのクリエイティブディレクターとして緒方慎一郎さんをお迎えし、いよいよ本格的に開発がスタートしました。WASARAの総合的なデザインとディレクションをお任せしたのですが、いざ動き出してみると、緒方さんならではの“こだわり”がとにかくすごかったんです。

私はこれまで器のプロデュースには携わったことがありませんでしたが、緒方さんはそれまでもご自身でプレートや器など、色々なものを手掛けてきたご経験もあるので、とても深い知識をお持ちでいらっしゃいました。

だから、知識と経験とこだわりを持った彼が思い描くものを形にしたい、形にしなければ、WASARAは良いブランドにはならないと思っていました。

WASARAは「絶対に世界中に広がる」、私はそう確信していたので、時間もお金もかけさせていただき開発しながら「くじけてたまるか!」という想いで取り組んでいました。

−−クリエイターのことを信じて、サポートをされてきた田辺さんらしいスタンスですね。そのこだわりが詰まったWASARAを実際に手にした時に、私はとても感動しました。デザイン性や手にフィットする感覚、質感など、本当にどの器も素敵なものばかりですよね。

器のデザインもそれぞれ特徴的なので、なぜここはカーブしているんだろう?など考えたり、一つのアート作品を楽しむような感覚にもなるなぁと個人的には思います。人それぞれ色々な捉え方ができる器だと思いますが、田辺さんはWASARAを手に取った方に、どんな体験をしてほしいと考えていますか?

田辺さん:WASARAは、日本人ならではの所作や、料理・素材に対する畏敬の念、美しさへのこだわりを自然と引き出してくれる器です。見た目の美しさはもちろんですが、使う人の所作までも美しく見せてくれるよう、細部までデザインされています。

しかも、環境への配慮も大切にしていて、ワンウェイ(使い捨て)でありながら、土に還る素材でつくられているのも大きな特徴です。

器というのは、ただの“入れ物”ではなく、飾るものであり、愛でるものでもありますよね。WASARAを手に取った方には、その器を通して、自分らしさや感性を自由に表現していただけたら嬉しいですね。

−−確かにデザイン性にこだわっていて、環境に配慮した器を使うということ自体が自分らしい一つの表現のあり方にもなりますね。改めてデザイン面ではどんなこだわりがあったのでしょうか?

田辺さん:たとえばこのタンブラーは縁の部分にこだわっています。一般的な紙コップでは、飲み口になる縁が引っかかるように止めてあります。そうすると、飲み口が悪くなるんです。でもWASARAでは、縁をシャープにカットし、それもまっすぐではなく、少し斜めに仕上げています。

それから、全てのアイテムのテクスチャー(質感)を変えています。あるものは、ろくろで回したような器の風合いに仕上げ、また別の器では木彫りのような質感にしています。それが緒方慎一郎のこだわりだったんです。

本当に「どれだけオタクなの?」と思うほど、ものすごくこだわりが詰まっているんですよ!だからこそ、私は彼が納得するものができるまで、待って、その間にできることを全力でサポートさせていただいたんです。

−−クリエイターがその才能を発揮できるように支え、その場を次々と整えていくということですね。プロダクトはもちろんですが、そうした田辺さん自身のこだわりもすごく感じます。伊藤景パック産業さんへのプレゼンや緒方さんとの開発など、多くの働きかけがあって、今のWASARAがあるのですよね。完成した時には、WASARA誕生のキッカケを作った伊藤名誉会長も喜ばれたのではないでしょうか?

田辺さん:そうですね。プロダクトが完成したとき、伊藤名誉会長と奥様にお会いして、ねぎらいの言葉をかけてくださいました。2023年に伊藤名誉会長が亡くなられたときは本当に悲しかったのですが、いつも私を娘のように可愛がってくださった伊藤名誉会長に心から感謝しています。私が今も仕事を続けられているのは、本当に伊藤名誉会長、そして菊池先生のおかげです。

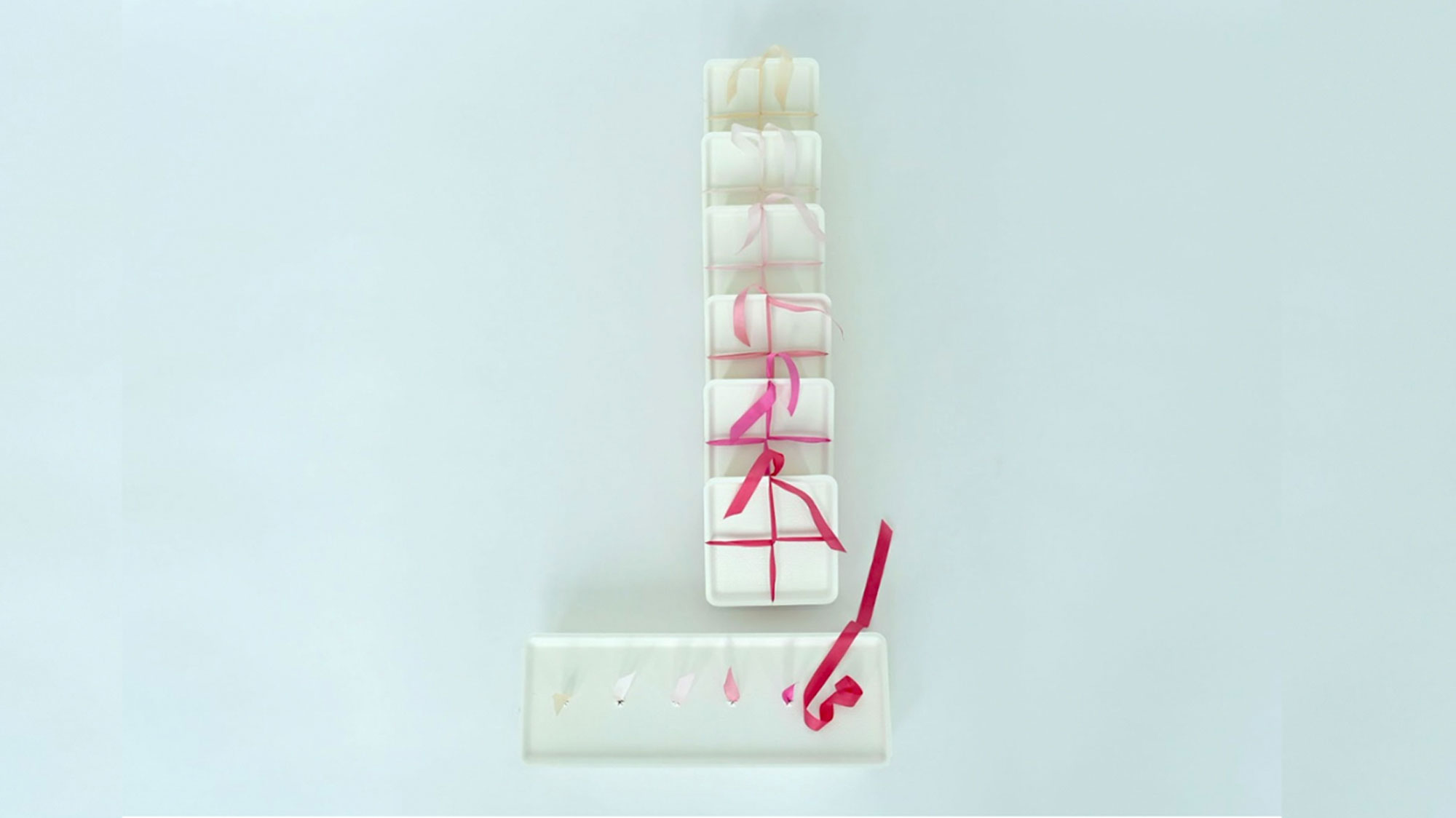

玉手箱のような新ブランド「casanet(カサネ)」

−−2024年には、新ブランド「casanet(カサネ)」も誕生していますね!こちらのブランドについても教えていただけますか?

田辺さん:2020年にふと思いついたんですよね。「WASARAと同じ環境に配慮した土に還る素材で、蓋付きの入れ物があれば素敵なんじゃないか」というアイデアが浮かんだんです。

デザインを、電化商品から日用雑貨、ホテルまで幅広いプロダクトを手掛ける柴田文江さんにお願いし、製作に3年程かけ、2024年11月に発表しました。

ブランド名は、日本語の「かさねる」という音の響きから名づけられました。食べ物だけにこだわらず、使う方のニーズにより、アート作品にもケータリング用にも、どんな風にも表現できる楽しい入れ物であり玉手箱です。物を入れ、重ね、届けられた人の手によって、また開く。たくさんの思いをゆだねられる、そんな存在であってほしいですね。

こだわりに寄り添う。仕事で大切なこと

−−これまで、菊池武夫さんや緒方慎一郎さんといった、第一線で活躍されているクリエイターの方々とご一緒されてきた田辺さんに、少しお仕事の向き合い方についてもお聞きしたいのですが、そうした方々に共通する特徴のようなものはありましたか?

田辺さん:皆さん立派な方ですけど、あるとしたら周りを気にしすぎるところですね(笑)!私は近くで見ていて、多くの人が彼らのことを高く評価しているのを知っています。だから、例え理解してくれない人がいても、ちゃんと認めてくれる人がこんなにいるんだから、それで十分じゃないかと思うんです。

でも、ご本人はすごく迷ったり、気持ちが弱くなってしまったりすると、アイデアを表にはすぐ出さずに、自分の中で寝かせるんですよね。でもアーティストやクリエイターの世界は、私たちが「早くやってください」といえるような世界ではないと思ってるんです。

たとえばメンズのウェアは、ボタンの位置を1ミリ動かしたりと、すべての指示がミリ単位で行われますが、そこは私たちが理解できるような領域ではないですし、彼らのこだわりを素晴らしいと思っています。

だからプロダクト分野でもファッション分野でも、彼らのアウトプットが出てくるまで根気よく待っている間に、できることを確実にやるのが我々の仕事だと思っています。

−−アウトプットを根気よく待つ、その間にできることを確実に積み重ねていくといった姿勢が、クリエイターの方々とお仕事をするうえで、田辺さんが大切にされてきたことなんですね。

田辺さん:そうですね。私には、彼らのような繊細で細かい仕事のやり方はできませんが、私の時代がそうだったように、そういう人たちが良いパートナーと一緒になって、その時代に合った方法でローンチするっていうのが一番の理想ですよね。

嫌なものは嫌。それが自分に責任を持って生きるということ

−−これまで、田辺さんのお仕事や生き方についてお話をうかがってきましたが、ふと立ち止まって、後から「くよくよ」してしまうようなことはないのでしょうか?

田辺さん:ないですね。私、やっぱり執着がないんですよ。悟って、諦める。それが人生だと思っていますから(笑)。

−−子どもの頃のエピソード(Vol.1)でも、興味が別のものに移ると、それまでのことをすっとやめてしまうという話がありましたよね。でもお話をうかがっていると、何をするにも全力で取り組むからこそ、悔いが残らないのかなとも感じます。

田辺さん:私は途中までやって「これは違うな」と思ったら、すぐにやめて切り替えますね。だって、そのまま違和感を抱えながら進めて、「やっぱり違った。あの時やめとけばよかった」って後で後悔したくないでしょう。

「ここで諦めたら絶対後悔するな」って思うことがある一方で、「ここでやめなきゃダメだ」と思うこともありますよね。判断は人それぞれだけど、私は自分自身に対して後悔したくないんです。

「あの時こうすればよかった」って、あとから言う人がいるでしょう?私はいつも、「だったらその時にすればよかったじゃない」と思うんです。まぁ長年生きているし、長年クリエイターとばかり一緒にいるから、そう思うのかもしれませんね(笑)。

−−このインタビューでも強く感じたのですが、田辺さんは本当に自然体ですよね!

田辺さん:自然体じゃない人っているんですか(笑)?

でも私は周りの人からはちょっと変な人だと思われている気がします。いろんなことハッキリ言ってしまうので、それを嫌だっていう人も中にはいますよね。でも、回りくどい言い方が私にはできないんです。それは嘘になってしまうから。

私は嘘はつきたくないし、嫌なものは嫌、良いものは良い、美味しいものは美味しい、まずいものはまずいってハッキリ言いたいんです。それはもう私が持って生まれた性格ですね。

楽しい場を演出するのは「生きる証」

−−たくさんお話しをうかがってきましたが、最後に田辺さんがWASARAを通じて、これから挑戦してみたいことをお聞きしたいです。

田辺さん:そうですね。例えば1000人規模のパーティーをコーディネートしてみたいですね。そういう景色って、見たことがないんです。

パーティーってやっても数百人規模でしょう?

でも1000人ともなると、全然違うレベルになると思うんです。それをコーディネートできれば、すごく楽しいイベントになるんじゃないかなって思うんです。

−−田辺さんは人と関わる場が、もともとお好きなんですか?

田辺さん:自分がコミュニケーションを取ることよりも、そういった場をセッティングするのが好きなんです。お膳立て屋さんなんですよ。

私はすごく悦楽主義者なんですが、人間って、楽しくないと生きていけないじゃないと思っているんです。だから、楽しい場を演出するというのは、「生きる証」になるような気がしています。そうなると「ああ、またもう少し生きてみようかな」って思えるんじゃないかな?

そして、人生って後半の方が、楽しいはずですよ。40歳になって、残り時間は30~40年くらいだとしたら、多くの人にとってその先60年も70年もないんです。だから40歳から65歳ぐらいまでの時期は、すごく重要だと思います。やりたいことは今のうちに何でもするべきだと思いますよ。

−−「楽しい場を演出することは、生きる証」ーそんな田辺さんの言葉に、思わず背筋が伸びました!自分が楽しむよりも、誰かの楽しめる場を演出するというその気持ちが、WASARAにも宿っているのだと思います。やりたいことは、今のうちに。

人生の後半戦こそ、もっと面白く!最後は少し人生相談のようになってしまいましたが、本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

環境への配慮と、日本ならではの美意識が宿るWASARAの器を手に取ると、思わず両手で包み込みたくなるような心地よさを覚えます。それは、持つ人の所作までも美しく見せる洗練されたデザイン性に加え、“食べる”という行為の原点にある「いただきます」の気持ちを、そっと思い出させてくれるからかもしれません。

そのWASARAを形づくる根底には、人とのご縁を大切にし、人生を楽しみながら、自らの選択に責任を持って生きるという、田辺さんのまっすぐな姿勢が流れているように感じます。

WASARAという器がこれからどんな物語を紡いでいくのか。私たちも引き続き、その歩みに注目していきたいと思います。

– Information –

WASARA公式サイト

WASARA公式オンラインショップ