多様なキッカケが生まれるコーヒースタンド

これまで『イヌワシストア』ができるまでのお話しを伺ってきましたが、ここからは『イヌワシストア』を起点に起きている今のことについてお話しを伺いたいと思います。この一年間で茶屋さんが感じたことや、新しい体験などはありましたか?

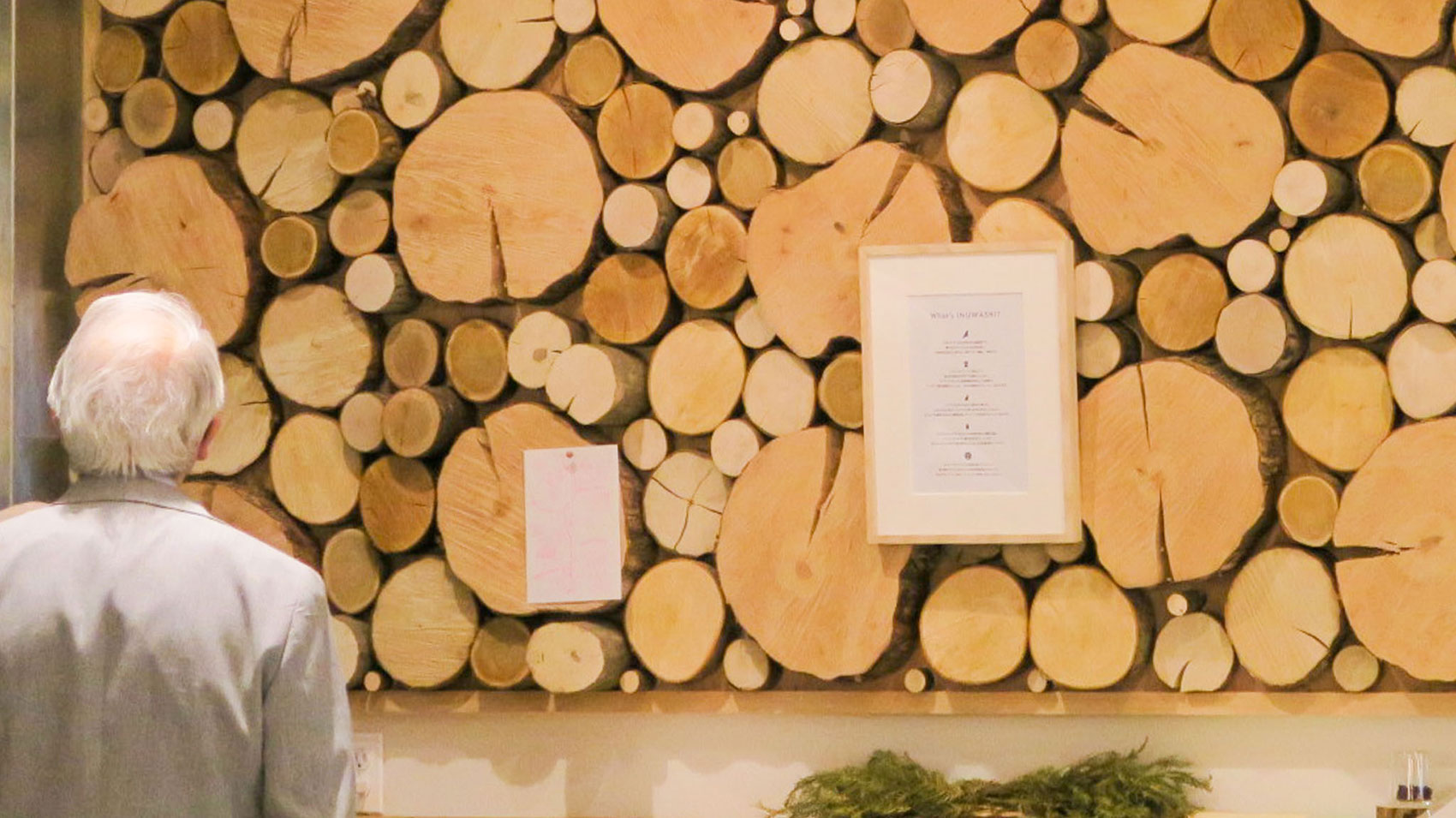

茶屋さん:そうですね。オープン以来、駅の中のコーヒースタンドとして、本当にいろんな方がきてくれていますね。

『イヌワシ木材』を使っていることで、観光に来た方々だけでなく、企業の方の視察の場にもなっていて、「赤谷プロジェクト」を知ってもらうキッカケをつくるという点でも、この場所の役割として機能してきたかなと思っています。

−−そうなんですね!茶屋さんのおっしゃっていたキッカケづくりが少しずつ可視化されてきているんですね!私が『イヌワシストア』へ行った時には、海外の方もいらっしゃいました。やはり海外の方のほうが自然保全などにも関心が高いのかな?というイメージをもっていましたが、いかがですか?

茶屋さん:そうですね。最近は海外からのお客さんも増えてきています。スタッフにも英語が話せる子が多いので英語でのコミュニケーションもだんだん自然になってきていますね。

海外のお客さんにお店のコンセプトやイヌワシ木材のことを聞かれるだけでなく、コーヒーの話題でもよく盛り上がっていますね。この前は、たまたま来店されたケニアの方が、コーヒー農園に関わっている方でした。帰国後に連絡をいただいて、『今農園で作っている豆をイヌワシストアでも使ってもらえませんか?』と提案してくれたんです。

そのコーヒー豆は、現地の女性労働の改善にも取り組んでいる農園のものだそうで、僕らとしても、まだ導入までには至っていませんが、そういう提案をいただけることが嬉しいし、その背景を知った上でコーヒーをお客さんに届けることができるようになっていけたら幸せですね。

コーヒーをキッカケにこうした人とのつながりが生まれるのって、本当に面白いし、店としてもありがたいなと思っています。

仲間との“摩擦”があるからいいものになる

−−先ほど、英語が使えるスタッフの方が多いというお話しもありましたね!そうした方々が『イヌワシストア』で働いている背景にはどんな理由があるんでしょうか?

茶屋さん:今働いてくれてる若い子たちは、それぞれ何かにチャレンジしたいという気持ちを持っていますね。

英語を使いたい、カフェのことを学びたい、ワーキングホリデーに行く前の準備がしたい。そんな想いを持った子たちが、立て続けに応募してくれました。みんなの働いている姿を見ていて、最近とてもいい流れだなって感じてるんです。

−−なるほど!もしかすると、誰かがチャレンジするうえで『イヌワシストア』がステップアップの場所として認識されているんですね。カフェで働いたことのある経験者、未経験者など、いろんなスタッフの方がいる中で、スタッフの教育という面では、茶屋さんはどんな風にコミュニケーションをとっているんでしょうか?

茶屋さん:基本的なコーヒーの淹れ方などは除いて、接客においては、マニュアル的にこうしなさいっていうのはほとんどないんです。働きながら、海外からのお客さんと話したり、自分なりに実際にどうしたら美味しいコーヒーを淹れることができるかなど、その場その場で試行錯誤しながら、自分らしく「自分のやりたいこと」に向かって踏み出してほしいと思っているんですよね。

茶屋さん:うちでの経験が、誰かにとって最初の一歩になるなら、それだけでお店として意味があるって思えます。

提供するコーヒーも、僕のレシピより美味しいコーヒーができたなら、それを堂々と出せばいいと思っています。大切なのは決まった通りにやる事ではなくて「お客さんにとって心地いいかどうか」を各自が考えて判断できることだと思ってるんですよね。そしてもちろん、接客もコーヒーも最初から完璧じゃなくてもいいと思ってます。

−−その人の個性を出しながら、成長してほしい!そんな感じでしょうか?そんな風にチャレンジができる場としての役割も『イヌワシスト』は担っているんですね。

茶屋さん:そうなれたら嬉しいですね。実際、バイトの子が自分で調整したレシピを僕に飲ませてくれて「どっちが美味しいですか?」って聞かれたことがありました。そうやってちゃんと意見や意思をぶつけてくれるのって、本当にすごく嬉しいんですよ!

相手と意見が違ったり、時にはぶつかることもあると思うんです。でも、そこには別に相手を打ち負かしたいとか、そういう気持ちは当然なくて、お互いに今よりも良いものを提供したい、もっとお客さんに喜んでもらいたい、そんな想いから生まれるものだと思うんです。

そういう“摩擦”のような、お互いの意見をぶつけ合って熱が生まれるコミュニケーションから学べることって、やっぱりたくさんあるんですよね。だから僕もスタッフの子たちには「社長だからって忖度はしたらだめだよ」とずっと言ってきています。

“学びの場”でも“修行の場”でもない。「始まりの場所」

−−忖度をして中途半端なものができるよりも、少し勇気が必要かもしれませんが、意見のぶつかり合いの摩擦を恐れずにやっていくことは大事ですね。そうした環境だと、若い人たちも挑戦しやすいのかもしれませんね。

茶屋さん:そうですね。「全部完璧にできなくてもいいよ」っていう空気があることで、誰でも最初の一歩が踏み出しやすくなると思います。

そして、その一歩を通じて、どんどん自分のやりたいことが見えてくるはずなんです。うちは“学びの場”でも“修行の場”でもないけど、誰かにとって「始まりの場所」にはなれたらいいなと思っています。

中には将来自分でカフェをやりたいというスタッフもいますが、地方で何か事業を始めるって、人材確保やお金の面でも、まだまだハードルが高いって感じることもあると思うんです。

だからこそ、うちみたいな場所で経験をすることで、不安要素を少しでも解消して、カフェをやるということへのハードルをちょっとでも下げられたらいいなとも思っています。

まずは何よりも「好きだからやりたい」でいいと思うんです。専門的な知識や修行の経験がなくても、「とりあえずやってみる」ということを、思って、行動しやすい空気や環境をつくっていきたいですね。

もちろん本格的に、専門的にやりたい人はしっかりそれを学ぶべきで、そういう道を選んでほしいです。

一方で、「とりあえずやってみたい」という想いで“カジュアルに”始められる場所や雰囲気が必要だと思っているので、「やってみる」から生まれたカフェが町に増えていって、地域文化として根付いていくのもいいなと思いますね。

そして、そうやって生まれたカフェでも、地域の自然環境への配慮をするというコンセプトがほんの少しでも混ざっていくと、また文化が循環していくんだろうなって思うんです。

余白のある空間で美味しいコーヒーを

−−なるほど!茶屋さんはそうした想いに共感したスタッフの方々と、お互いの意見をぶつけ合い、良いものが生まれるような「摩擦」を起こしながら、お店を育てているんですね!ここまで色々とお話しを伺ってきて『イヌワシストア』は何かのキッカケを作る場所であり、誰かが挑戦できる場としての役割も担っているこということが良くわかりました。

最後にあえてお伺いしたいんですが、コーヒースタンドとしての『イヌワシストア』はお客さんにとって、どんなお店(場)にして行きたいか教えていただけますか?

茶屋さん:そうですね。目指すところは「めちゃくちゃいいコーヒー屋をやりたい」わけじゃなくて、日常の延長にある「また来たい、立ち寄りたい場所」でありたいと思っていますね。

コーヒー業界は、高品質な豆や目新しい抽出技術が注目され続けていて、もちろん、丁寧に焙煎されたスペシャルティコーヒーはすごく魅力的だし、僕も大好きです。

でもその分「ちゃんとしなきゃ」「味を理解しなきゃ」って、お客さんとしてもちょっと緊張しながら飲んでる人も多い気がしませんか?

−−確かに専門店は気軽さはないというか、私は緊張するタイプです(笑)!空気に飲まれるというか…あくまで私はですけど、結局リラックスできそうな入りやすいカフェを選んじゃいますね。

茶屋さん:誰しもそういう感覚はあると思うんですよね。僕らは、自分たちなりのこだわりはしっかり持ちつつ、余白のある空間で過ごしてもらって、シンプルに美味しいコーヒーを飲んでもらえたらそれでいいんですよね。

人が心地よくいられる場所に、たまたまコーヒーがある。そのくらいの距離感がちょうどいい。つまり、コーヒーは滞在空間の1ツールであって、“主役”である必要はないと考えてます。

白湯でも“また行きたくなるような場所”に

茶屋さん:あくまでも例えですが、極論はコーヒーではなくて白湯でもいいということになりますね。

この地域の「水」ってめちゃくちゃ美味しいんですよ。この店が「地域のことを知るキッカケが生まれる場所」という意味で言えば、この町の自然や水が豊かで美味しいことを知ってもらうために、「白湯」を飲んでもらうというのも、充分にキッカケになり得ると思います。

−−お白湯ですか!面白いですね!美味しいお水は今は、買うのが当たり前の時代なので、確かに自然にある資源の水に触れることが、この地域を知る基本的な体験にもなるんじゃないかなと思いますし、逆に記憶に残りますね!

茶屋さん:そうですよね。それともう一つ、どんなスタッフが、どうやって提供してくたかの体験がセットでお客さんの記憶に残ると思うんです。

だから、出すものが美味しいという話だけじゃなく、“雰囲気の良さ”みたいなものを一緒に提供できる場所でありたいなって思ってます。でも、『イヌワシストア』が目指しているのは、特別な場所じゃなくて、普段使いができて“何度も行きたくなるような親しみやすさを纏ったコーヒースタンド”といったところですね。

−−面白いですね、その「白湯」でもいいっていう考え方にすごく茶屋さんらしさを感じます!

イヌワシストアがこれからも、地域の人や観光客にとっての小さな気づきのキッカケとなり、そしてここで働くスタッフにとっても、何かを始める“はじまりの場所”として親しまれていくんでしょうね。

今日はそんな『イヌワシストア』のお話しを中心に、茶屋さんの想いにもたっぷり触れさせていただきました!本当にありがとうございました!

今回のインタビューで茶屋さんのお話を伺っていると『イヌワシストア』が単なるカフェを超えた存在になっていることがわかりました。イヌワシや環境保全への意識や、誰かの最初の一歩を踏み出すキッカケもつくる場所としての役割も持っているコーヒースタンド。

みなかみ町の玄関口で、一杯の美味しいコーヒーから始まる小さな変化が、やがて大きな地域の賑わいにつながっていく。そんな未来を、茶屋さんは静かに、そして少しずつ確実に描いているのかもしれません。

-infomation-

イヌワシストア

イヌワシ木材について

Instagram

日本自然保護協会